Sie müssen eingeloggt sein

Warum besteht mein PCB-Design die EMV-Tests nicht?

Einführung: Was sind EMV-Prüfungen und warum sind sie wichtig?

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ist ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Entwicklung elektronischer Geräte. EMV-Prüfungen dienen dazu, zu überprüfen, ob ein Produkt die Normen bezüglich Emissionen und Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen erfüllt. Die Sicherstellung der Konformität mit diesen Normen ist entscheidend, damit das Gerät in seiner Umgebung ordnungsgemäß funktioniert, d.h. weder andere Geräte stört noch anfällig für externe Störquellen ist.

EMV-Probleme gehören zu den häufigsten Ursachen für das Scheitern bei den Zulassungsprüfungen neuer Produkte. Die am häufigsten anzutreffenden Herausforderungen umfassen:

- gestrahlte Emissionen (radiated emissions) – unerwünschte elektromagnetische Wellen, die vom Gerät ausgesendet werden und die Funktion anderer Systeme stören können,

- gestrahlte Störfestigkeit (radiated susceptibility) – die Fähigkeit des Geräts, in Anwesenheit externer elektromagnetischer Wellen ordnungsgemäß zu funktionieren,

- elektrostatische Entladungen (electrostatic discharge, ESD) – plötzliche elektrische Überspannungen, die die Elektronik beschädigen oder ihre Funktion stören können.

Darüber hinaus können Geräte Probleme mit leitungsgeführten Emissionen, schnellen transienten elektrischen Störgrößen (EFT) oder Überspannungen haben. Die meisten dieser Probleme haben jedoch ihre Ursache in ähnlichen Konstruktionsfehlern.

Ein angemessener Designansatz, insbesondere im Kontext von Leiterplatten (PCB), Verkabelung, Abschirmung und Filterung, ist entscheidend, um kostspielige Reparaturen und Verzögerungen bei der Markteinführung des Produkts zu vermeiden.

Die häufigsten Ursachen für das Scheitern von EMV-Prüfungen

Das Scheitern bei Prüfungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) resultiert in der Regel aus einigen grundlegenden Problemen im Zusammenhang mit Emissionen und Störfestigkeit. Die Kenntnis und das Verständnis dieser Ursachen sind entscheidend, um ihnen wirksam vorzubeugen.

Gestrahlte Emissionen (Radiated Emissions)

Gestrahlte Emissionen sind unerwünschte elektromagnetische Wellen, die von einem elektronischen System erzeugt werden und die Funktion anderer Geräte stören können. Sie sind oft das Ergebnis einer schlechten Kontrolle über die Stromrückpfade oder einer ungeeigneten Anordnung der Schichten auf der Leiterplatte. Unterbrechungen oder Lücken im Signalrückpfad führen dazu, dass das elektromagnetische Feld aus dem Bereich der Leiterplatte "entweicht", was den Pegel der gestrahlten Störungen erhöht.

Gestrahlte Störfestigkeit (Radiated Susceptibility)

Ein Gerät muss auch in Anwesenheit externer elektromagnetischer Felder ordnungsgemäß funktionieren. Eine geringe gestrahlte Störfestigkeit kann zu Funktionsfehlern oder sogar zu Schäden führen. Dieses Problem ergibt sich oft aus unzureichender Abschirmung, schlechter PCB-Topologie oder falscher Platzierung von Bauteilen.

Elektrostatische Entladungen ESD (Electrostatic Discharge)

Elektrostatische Entladungen sind plötzliche Stromimpulse, die empfindliche elektronische Schaltungen beschädigen oder vorübergehend stören können. Ein fehlender wirksamer ESD-Schutz an den Stromversorgungs- und I/O-Anschlüssen ist eine der häufigsten Ursachen für das Scheitern von EMV-Prüfungen. Geeignete Schutzelemente wie Schutzdioden oder Varistoren müssen richtig ausgewählt und nahe an den Signaleingangspunkten platziert werden.

Zusammenfassend lassen sich die Hauptursachen für EMV-Probleme auf folgende Punkte reduzieren:

- Unzureichende Kontrolle der Stromrückpfade, was zu erhöhter Strahlung führt,

- Unsachgemäße Abschirmung des Geräts oder seiner Komponenten,

- Fehlender wirksamer Schutz vor elektrostatischen Entladungen,

- Nicht optimale Filterung auf den Versorgungs- und Signalleitungen.

PCB-Design unter EMV-Gesichtspunkten – die wichtigsten Regeln

Wenn wir über das Design von Leiterplatten nachdenken, konzentrieren wir uns oft darauf, dass die Schaltung funktioniert – Signale dorthin gelangen, wo sie hingehören, und Spannungen stabil sind. Aber in der Praxis ist etwas ebenso Wichtiges zu beachten: wie sich diese Signale elektromagnetisch verhalten. Werden sie andere Geräte stören? Werden sie selbst nicht gestört? Genau hier kommt die EMV ins Spiel.

Signale als elektromagnetische Wellen

Man muss sich bewusst machen, dass Signale auf einer Leiterplatte nicht nur Ströme und Spannungen sind, sondern vor allem sich ausbreitende elektromagnetische Wellen. Wenn ein „Strom fließt“ in einem Signal, muss er immer einen Rückweg haben – diesen Rückweg nennen wir „Masserückführung“ oder einfach „Stromrückpfad“. Und wenn dieser Weg lang, unterbrochen oder lückenhaft ist, beginnen die Probleme mit EMI (elektromagnetischen Störungen).

Deshalb ist es so wichtig, dass die Versorgungs- und Rückführungsebene gut gestaltet sind – sie sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Sie sollten nahe beieinander liegen, damit der Strom auf dem kürzesten und widerstandsärmsten Weg zurückfließt. Dies reduziert die Strahlung erheblich und hilft, die EMV-Normen zu erfüllen.

Vermeidung von Unterbrechungen in den Rückpfaden

Einer der häufigsten Fehler ist das Vorhandensein von Unterbrechungen oder Lücken in den Rückführungsebenen, beispielsweise durch die Platzierung von Montagelöchern, Signalleiterbahnen oder anderen Elementen dort, wo der Rückpfad fließen sollte. Eine solche Unterbrechung „zwingt“ den Rückstrom, um die Lücke herumzufließen, was zu einem größeren elektromagnetischen Feld und höheren Störungen führt.

Und das ist ein direkter Weg zum Nichtbestehen der EMV-Prüfungen.

Wenn Sie Probleme mit der elektromagnetischen Verträglichkeit vermeiden wollen, achten Sie unbedingt darauf, dass die Signale direkte und kurze Rückpfade haben und dass die Versorgungs- und Rückführungsebenen gut gestaltet und nahe beieinander liegen. Dies ist einer der einfachsten, aber gleichzeitig effektivsten Schritte beim PCB-Design unter EMV-Gesichtspunkten.

Optimaler Lagenaufbau (Stack-up) von Leiterplatten für eine bessere EMV

Der Lagenaufbau einer Leiterplatte, der sogenannte Stack-up, ist eines der wichtigsten Dinge, auf die Sie achten müssen, wenn Ihr Projekt die EMV-Prüfungen erfolgreich bestehen soll. Ein gut gestalteter Stack-up ist nicht nur eine Frage der korrekten Funktion der Schaltung, sondern vor allem der Begrenzung von Störungen und der Emission unerwünschter Signale.

Typische Fehler im Lagenaufbau

Viele Designs haben Probleme mit einer suboptimalen Verteilung der Lagen, was zur Bildung von Stromschleifen und erhöhter gestrahlter Emission führt. Wenn beispielsweise die Versorgungs- und die Masseebene zu weit voneinander entfernt oder auf den äußeren Lagen ohne ausreichende Verbindungen zwischen ihnen angeordnet sind, muss der Rückstrom einen weiten Weg zurücklegen, was zu Störungen führt.

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Verwendung von zu vielen Signallagen ohne eine entsprechende Masseebene, was dazu führt, dass die Signale abstrahlen und auf andere Teile der Schaltung übergreifen können.

Korrekte Anordnung der Signallagen sowie der Versorgungs- und Rückführungsebenen

Ein guter Stack-up ist einer, der große Stromschleifen minimiert und Pfade mit niedriger Impedanz für die Rückströme bietet. Am häufigsten wird eine Anordnung verwendet, bei der die Signallagen direkt an die Masse- oder Versorgungsebenen angrenzen — dadurch kann der Rückstrom direkt unter der Signalleitung fließen, was die EMI-Strahlung erheblich reduziert.

In der Praxis bedeutet dies, dass z. B. eine Signallage direkt über einer Masse- oder Versorgungsebene liegen sollte und diese Ebenen durch eine ausreichende Anzahl von Vias gut miteinander verbunden sein müssen, um die Impedanz zwischen ihnen zu verringern.

Die Bedeutung von „Stitching Vias“ und Entkopplungskondensatoren

Um das Risiko von Störungen weiter zu verringern, lohnt es sich, die Technik des „Stitching“ anzuwenden, d.h. die Verbindung von Masse- oder Versorgungsebenen durch viele Vias über die gesamte Leiterplattenfläche. Dies verhindert die Bildung von Lücken im Stromrückpfad und begrenzt Schleifen.

Ebenso wichtig ist die Verwendung von Entkopplungskondensatoren (Bypass- und Decoupling-Kondensatoren), die die Versorgungsspannungen stabilisieren und hochfrequentes Rauschen filtern. Diese Bauteile helfen, eine saubere Stromversorgung aufrechtzuerhalten und elektromagnetische Emissionen zu reduzieren.

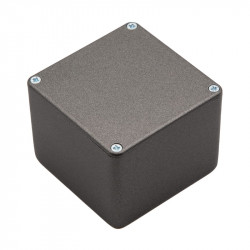

Abschirmung und Schutzgehäuse – wie man EMI effektiv reduziert

Wenn das PCB-Design bereits verfeinert und der Lagenaufbau optimal ist, wird eine angemessene Abschirmung und die Wahl des richtigen Gehäuses zu einem der wichtigsten Elemente des Schutzes vor elektromagnetischen Störungen (EMI). Es ist die physische Abschirmung, die die Abstrahlung unerwünschter Signale wirksam begrenzen und die Elektronik vor externen Störquellen schützen kann.

Anforderungen an die Verbindungen von Abschirmungen und Gehäusen

Die Grundlage für eine wirksame Abschirmung ist die Gewährleistung einer soliden, niederohmigen Verbindung zwischen der PCB-Abschirmung und dem Metallgehäuse — wenn diese Elemente nicht gut verbunden sind oder Lücken bestehen, wird die Abschirmung ihre Aufgabe nicht erfüllen, und elektromagnetische Störungen können ungehindert entweichen. Es ist auch wichtig, dass die Abschirmung gut geerdet ist – dies ermöglicht eine effektive Ableitung unerwünschter Störsignale zur Masse.

Probleme mit Öffnungen und Schlitzen in Abschirmungen

Jede Unterbrechung der Kontinuität der Abschirmung, z. B. eine Öffnung, ein Schlitz oder ein Spalt, ist ein potenzielles Tor für gestrahlte Störungen. Leider müssen Gehäuse in der Praxis oft Lüftungs-, Zugangs- oder Montageöffnungen haben, die die Wirksamkeit der Abschirmung leider schwächen können.

Es ist wichtig, diese Öffnungen mit Bedacht zu gestalten – ihre Anordnung und Größe haben einen großen Einfluss auf die Wirksamkeit des EMI-Schutzes. Besonders große oder lange Schlitze können wie Antennen wirken und die Strahlung erhöhen.

Maximale Schlitzlänge für einen wirksamen Schutz

Die Regel ist einfach: Je kürzer der Schlitz, desto besser der Schutz. In der Praxis sollte die Länge des Schlitzes deutlich kleiner sein als die Wellenlänge der Störungen, die wir dämpfen wollen.

Wenn Sie also Öffnungen oder Schlitze entwerfen müssen, sollten Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, solche wie Gitterabschirmungen oder spezielle leitfähige Materialien wie Dichtungen, die die Auswirkungen von Unterbrechungen in der Kontinuität der Abschirmung verringern.

Probleme mit Kabeln und ihr Einfluss auf EMI

Kabel sind oft eine unterschätzte Quelle für Probleme mit der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Selbst wenn die Leiterplatte korrekt entworfen ist, können unsachgemäß abgeschirmte oder verlegte Kabel die Ergebnisse der EMV-Prüfungen erheblich verschlechtern.

Strahlung durch Kabel, die die Abschirmung durchdringen

Aus dem Gerät austretende Kabel können wie Antennen wirken und unerwünschte elektromagnetische Wellen aussenden. Besonders gefährlich sind Signal- und Stromversorgungskabel ohne wirksame Abschirmung. Infolgedessen kann die Strahlung, selbst wenn das Metallgehäuse und die PCB-Abschirmung gut konzipiert sind, genau über die Kabel "entweichen".

Die Bedeutung der richtigen Abschirmung und des Abschlusses von Kabelschirmen

Um die Emissionen zu begrenzen, ist es wichtig, geschirmte Kabel zu verwenden, aber der Schirm allein ist nicht alles. Entscheidend ist auch die korrekte Erdung und der richtige Abschluss der Kabelschirme an den Austrittsstellen aus dem Gerät. Andernfalls kann die Abschirmung wie eine Antenne wirken und nicht als Barriere für EMI.

Der Einfluss von „Pigtails“ auf die Wirksamkeit der Abschirmung

Ein „Pigtail“ ist ein kurzes, ungeschirmtes Stück Kabel, das normalerweise am Ende des Schirms belassen wird. Dieses Stück kann die Wirkung der Abschirmung vollständig zunichtemachen, da an dieser Stelle elektromagnetische Störungen leicht entweichen können. Deshalb ist es so wichtig, Pigtails zu vermeiden, d.h. die Kontinuität der Abschirmung bis zum Erdungspunkt zu gewährleisten.

Filterung von Signalen und Stromversorgung – welche Elemente sollte man verwenden?

EMI-Filter sind die Grundlage im Kampf gegen elektromagnetische Störungen. Selbst das beste PCB-Design kann scheitern, wenn die richtigen Filterelemente fehlen. Deshalb ist es gut zu wissen, welche Filter man wählen und wo man sie am besten installieren sollte, damit sie wirklich funktionieren.

Typische Topologien von EMI-Filtern

Die am häufigsten anzutreffenden EMI-Filter basieren auf einer Kombination von Kondensatoren und Ferritdrosseln, die verschiedene Konfigurationen zur Dämpfung von Störungen in Signalen und Stromversorgungen bilden. Beliebt sind π-Filter (Pi-Filter), bei denen Kondensatoren auf beiden Seiten der Ferritdrossel platziert sind. Eine solche Konstruktion ermöglicht die wirksame Eliminierung von sowohl Gleichtakt- als auch Gegentaktstörungen.

Die Rolle von X- und Y-Kondensatoren sowie Ferritdrosseln

X-Kondensatoren werden zwischen den Versorgungsleitungen und Y-Kondensatoren zwischen den Leitungen und der Erde verwendet. Dadurch begrenzen sie den Fluss unerwünschter Störströme. Ferritdrosseln wiederum wirken als Impedanz, die hochfrequente EMI-Signale "drosselt", während sie den niederfrequenten Versorgungsstrom durchlässt. Diese Kombination von Elementen ist die Grundlage der meisten EMV-Filter.

Wann sollten Filter für Kabel und Stromversorgung verwendet werden?

Filter sollten am besten so nah wie möglich an der Störquelle oder am Einspeisepunkt der Stromversorgung des Geräts platziert werden. Bei Signal- und Stromversorgungskabeln verhindert die Filterung die Emission unerwünschter Funkwellen nach außen und schützt empfindliche Schaltungen vor externen Störungen. Es ist auch zu bedenken, dass in vielen Anwendungen mehrstufige Filter erforderlich sind – zum Beispiel zuerst ein allgemeiner Filter an der Stromversorgung und dann lokale Filter an kritischen Komponenten.

Schutz vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen (ESD)

Elektronische Geräte werden immer empfindlicher und komplexer, daher ist der Schutz vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen (ESD) nicht nur empfehlenswert, sondern eine Notwendigkeit. Selbst kurze, heftige Impulse können Bauteile beschädigen, zu Fehlfunktionen führen und in extremen Fällen zu einem dauerhaften Ausfall des Geräts führen.

Überspannungsschutzvorrichtungen sind die erste Verteidigungslinie. Sie werden hauptsächlich an den Eingängen der Stromversorgung und den Kommunikationsleitungen (I/O) eingesetzt, also dort, wo das Gerät mit der Außenwelt in Kontakt kommt und plötzlichen Spannungsimpulsen am stärksten ausgesetzt ist. Damit der Schutz wirksam ist, ist die Auswahl von Bauteilen mit den richtigen Parametern entscheidend:

- Geringe parasitäre Kapazität – minimiert den Einfluss auf hochfrequente Signale, was besonders bei modernen, schnellen Schnittstellen wichtig ist.

- Schnelle Reaktionszeit – der Schutz muss sofort wirken, um überschüssige Energie effektiv abzuleiten und Schäden zu verhindern.

- Widerstandsfähigkeit gegen wiederholte Impulse – das Gerät sollte viele ESD-Ereignisse ohne Verlust seiner Schutzeigenschaften überstehen.

Zu den beliebtesten Lösungen gehören TVS-Dioden (Transient Voltage Suppressors), Varistoren und spezielle Schutzschaltungen, die für bestimmte Anwendungen vorgesehen sind. Ihre richtige Platzierung auf der Leiterplatte, so nah wie möglich an den überspannungsgefährdeten Stellen, gewährleistet maximale Wirksamkeit.

In der Praxis bedeutet dies die Montage von Schutzvorrichtungen direkt an den Stromversorgungs- und I/O-Schnittstellenanschlüssen, damit sich die Störungen nicht im gesamten Gerät ausbreiten können. Man darf auch nicht vergessen, eine gute Verbindung der Schutzvorrichtungen mit der Masse sicherzustellen, was für die effektive Ableitung der Impulse unerlässlich ist.

Dank eines angemessenen ESD-Schutzes kann die Zuverlässigkeit des Geräts erheblich gesteigert und das Risiko von Ausfällen durch plötzliche elektrostatische Entladungen oder Netzüberspannungen verringert werden. Dies ist einer der Schlüsselaspekte bei der Gestaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit, der bereits in den frühesten Phasen des Projektdesigns berücksichtigt werden sollte.

Zusammenfassung – wie man EMV-Probleme bereits in der Entwurfsphase vermeidet

Die elektromagnetische Verträglichkeit ist ein Thema, das von Beginn der Arbeit an einem PCB-Projekt an Priorität haben sollte. Es geht nicht nur darum, "die Prüfungen zu bestehen" – ein gut gestaltetes EMV-Layout ist eine Investition, die sich in Form von geringeren Kosten, schnellerer Implementierung und höherer Produktzuverlässigkeit auszahlt.

Was sollte man beim Entwerfen beachten?

- Rückpfade und Masseebenen: Gestalten Sie sie so, dass Signale einen möglichst kurzen, kontinuierlichen und ununterbrochenen Rückweg haben. Dies ist die Grundlage zur Begrenzung von Stromschleifen und zur Minimierung von Störemissionen.

- PCB-Lagenaufbau: Die richtige Anordnung von Signallagen und Versorgungs-/Masseebenen ist der Schlüssel zur Reduzierung von Emissionen und zur Verbesserung der Störfestigkeit. Vermeiden Sie typische Fehler wie übermäßige Lücken in den Ebenen oder fehlendes "Stitching" zwischen den Lagen.

- Abschirmung und Gehäuse: Sorgen Sie für eine solide, niederohmige Verbindung zwischen Abschirmungen und Gehäuse. Achten Sie auf Öffnungen und Schlitze – selbst kleine Lücken können Störungen effektiv "durchsickern" lassen.

- Kabel und ihre Abschirmung: Kabel können sowohl eine Quelle als auch ein Übertragungsweg für EMI sein. Verwenden Sie korrekte Abschirmungsabschlüsse und vermeiden Sie sogenannte "Pigtails", die die Wirksamkeit der Abschirmung beeinträchtigen.

- Filter und Schutz: Wählen Sie geeignete EMI-Filter für Versorgungs- und Signalleitungen unter Verwendung von X- und Y-Kondensatoren, Ferritdrosseln und anderen Elementen. Sorgen Sie zusätzlich für Schutz vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen, indem Sie wirksame Schutzvorrichtungen in der Nähe der Eingangspunkte installieren.

Durch die konsequente Einhaltung dieser Regeln können die meisten Probleme bei Prüfungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit vermieden und die Langlebigkeit und Betriebsstabilität des Geräts erhöht werden.

Gute EMV-Praktiken sind nicht nur technische Details — sie sind ein Ansatz, der Zeit, Geld und Nerven spart. Es lohnt sich, sie zu kennen und bereits in der Entwurfsphase anzuwenden, und nicht erst, wenn bei den Prüfungen Probleme auftreten. Ihr Produkt wird dadurch robuster und bereit für die Herausforderungen des modernen Elektronikmarktes sein.

Hinterlassen Sie einen Kommentar